| 文字サイズ: |

研究者紹介 No.60

印刷用

アイソトープとの出会い~学生時代について

アイソトープ・放射線の研究を始めたきっかけを教えてください

幼少期に核兵器の悲惨さを描いた絵本を読んだ事がきっかけとなり、放射線に興味を持ちました。年齢が上がるにつれ、放射線はなぜ人体に影響を与えるのか、私たちの生活にどのように役立つのかを様々な視点で学び、高校生の頃には放射線から人を守りながら上手く使うにはどうしたらよいか深く学びたいと思うようになりました。

そんな矢先に発生した福島第一原子力発電所事故を地元住民の立場で経験し、この経験を忘れずに学問へ反映したいと思い、放射線防護についての研究を始めました。

研究職に進むことを決めた当時の心境を教えてください

私は約4年間、放射線管理の技術職として現場の最前線で奮闘し、多くの困難と向き合ってきました。この経験から、現場にしか存在しない課題や葛藤があること、その中に研究の原点となるヒントが数多くあることを学びました。そして、現場と研究の両方の視点を持つことで、その橋渡しとなる存在が不可欠であると確信し、現場の技術職から大学の教員・研究職へとキャリアを進めました。もちろん、収入や雇用形態の違いによる不安は決して小さなものではありませんでしたが、挑戦のタイミングは限られているため、迷うことなく決断しました。

現在の研究について

現在の研究内容、おすすめポイントを教えてください

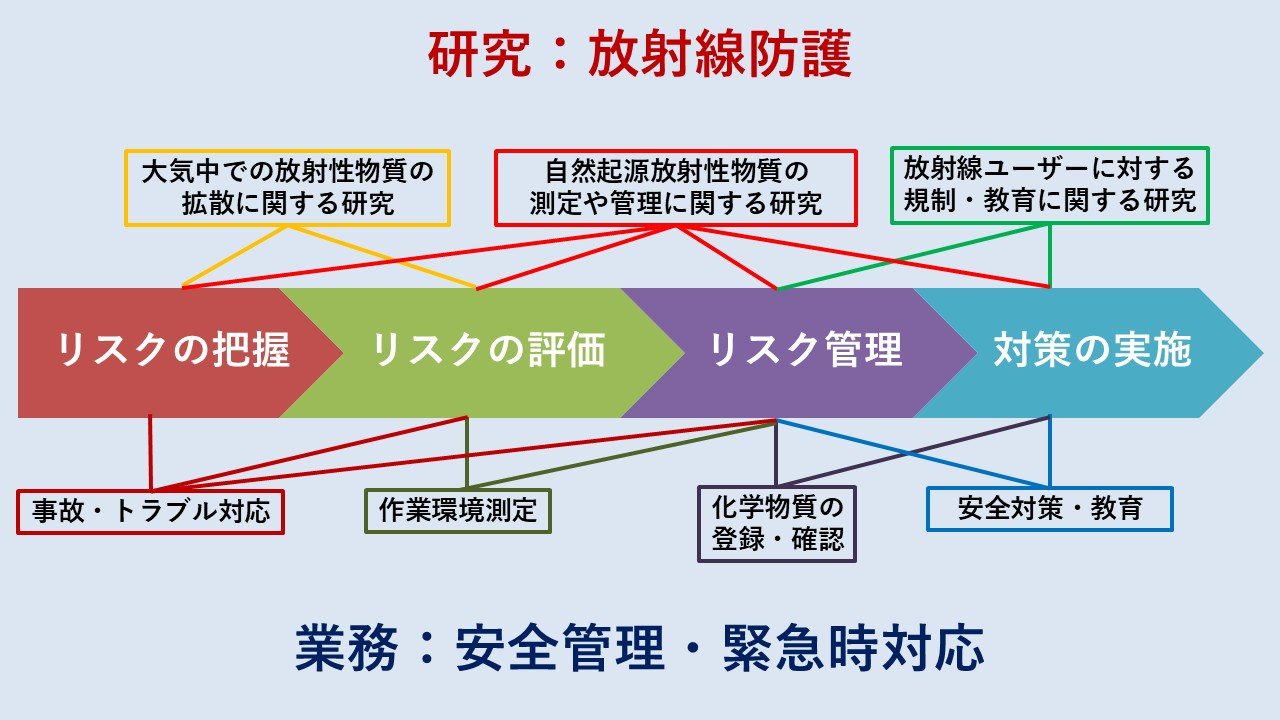

現在は放射線ユーザーを対象としたルールや教育、大気中での放射性物質の拡散、自然起源放射性物質の測定や管理など、多角的な研究をおこなっています。

一見するとそれぞれが独立しているように思われるかもしれませんが、放射性物質の存在や挙動を把握し、リスクを評価・管理し、効果的な対策の実施という放射線防護の一連の流れでそれぞれが不可欠な役割を担い、かつお互いに補完し合っています。また、今は平常時と緊急時で研究やルールが分かれていますが、根本の考え方は共通で相互に密接な関係にあります。

この一連の流れを構成する研究を多角的な視点でおこなう事によって、自身の研究がどのように社会実装され、課題解決につながるのか知ることが出来るので非常に面白いですしモチベーションも上がります。

研究を行う上で大事にしていること(モットー)を教えてください

研究において大事にしていることは、現場目線を忘れないという姿勢です。

私が専門としている放射線防護や安全管理は、いかに放射線を扱う現場の事をよく知り、いかに現場の方々に私たちの仕事を理解してもらうのか、が重要になると日々感じています。研究結果に基づく科学的な正しさだけでなく、現場の理解が得られる実務的なルールや教育でなければ本当の成果につながりません。そのためには研究室にこもっているだけでなく、現場を見て感じて話して、研究に反映し、その成果を現場へ返すという流れを繰り返す事が大事と考えています。

今後の目標・展望を教えてください

これまでは放射線防護の研究や現場での放射線管理をやってきましたが、今は業務としては化学物質等の安全管理や緊急時対応をおこなう部署に所属しています。放射線とは異なる分野だからこその新たな発見をしつつも、安全のための根本的な考え方は共通し、複数の視点を持つことの重要性を日々実感しています。

安全という観点から様々な分野に携わっているこの経験を活かして、身近に存在するハザードへの総合的なリスクマネジメントができる研究者を目指しています。放射線や化学物質など幅広い分野に精通するのはもちろんのこと、日々の安全管理から、緊急時対応、防災など、幅広い時間軸もカバーできるような広い視野をそなえた存在になりたいと考えています。

研究の息抜きにしていることを教えてください

子どもの頃から乗り物が好きなので、休みの日には旅行ついでに電車や飛行機を見にいったり乗りにいったりします。

電車や飛行機に乗りながら景色を眺めていると、頭を空に出来たり、ふっと新たなアイデアが生まれたりします。また、駅や空港での待ち時間にはなぜか仕事が捗るので、あえて早めに行動して待ち時間を増やしたりしています。出張の行程を考えることも自分にとっては楽しい息抜きの時間になっていて、いつも出張が楽しみです。

学生へメッセージ

放射線の研究には様々な入口があります。環境学、理工学、医療、社会科学、どの分野・視点からでも、自分なりの研究テーマ、ストーリーを作ることが出来るので、誰でも活躍できる道があります。

どの分野でも放射線とつながっているので、まずは興味を持った分野を突き詰めてみることをおすすめします。放射線を研究して得られた経験は他の分野でも生かすことができて可能性や視野が広がるので、思い切って飛び込んでみるのも良いかもしれません。