| 文字サイズ: |

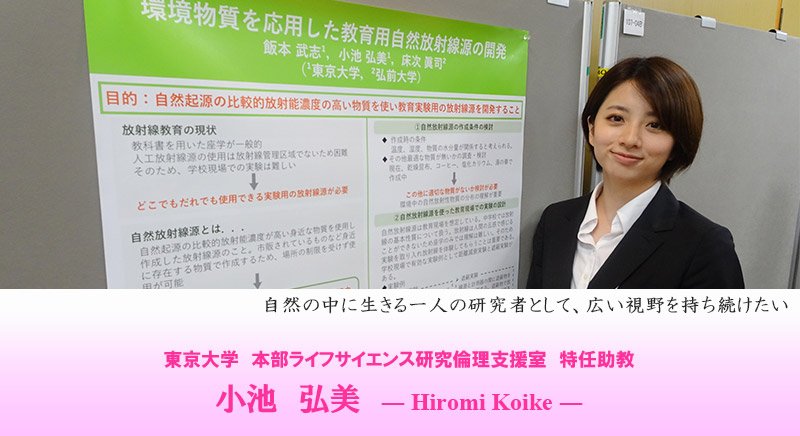

研究者紹介 No.58

印刷用

アイソトープとの出会い~学生時代について

アイソトープ・放射線の研究を始めたきっかけを教えてください

高校時代、医療の仕事はやりがいがありそうだという漠然とした思いと、物理科目が好きだったことから、診療放射線技師を志しました。大学入学後、診療放射線技師になるべく勉強に励んでいたものの、卒業後60歳まで働き続ける自分の人生を想像したとき、何か新しいことに挑戦したいという思いが湧き上がりました。ちょうどその頃、大学院で研究に取り組むチャンスを得ることができ、医療分野から環境分野へと視野を広げ、自然起源放射性物質を中心とした研究に取り組むようになりました。

研究職に進むことを決めた当時の心境を教えてください

正直なところ、あまり不安は感じていませんでした。コンスタントに業績を出していても終身雇用の研究職ポストを得ることが容易ではないこと、また、給与面でも一般の大企業に比べれば劣ること、さらには仕事とプライベートの境目が曖昧になりやすいことも、十分に理解していました。それでも、将来のライフステージを考えると、がむしゃらに努力できる時期は若いうちだけだと感じ、迷うことなく研究職への挑戦を選択しました。

現在の研究について

現在の研究内容、おすすめポイントを教えてください

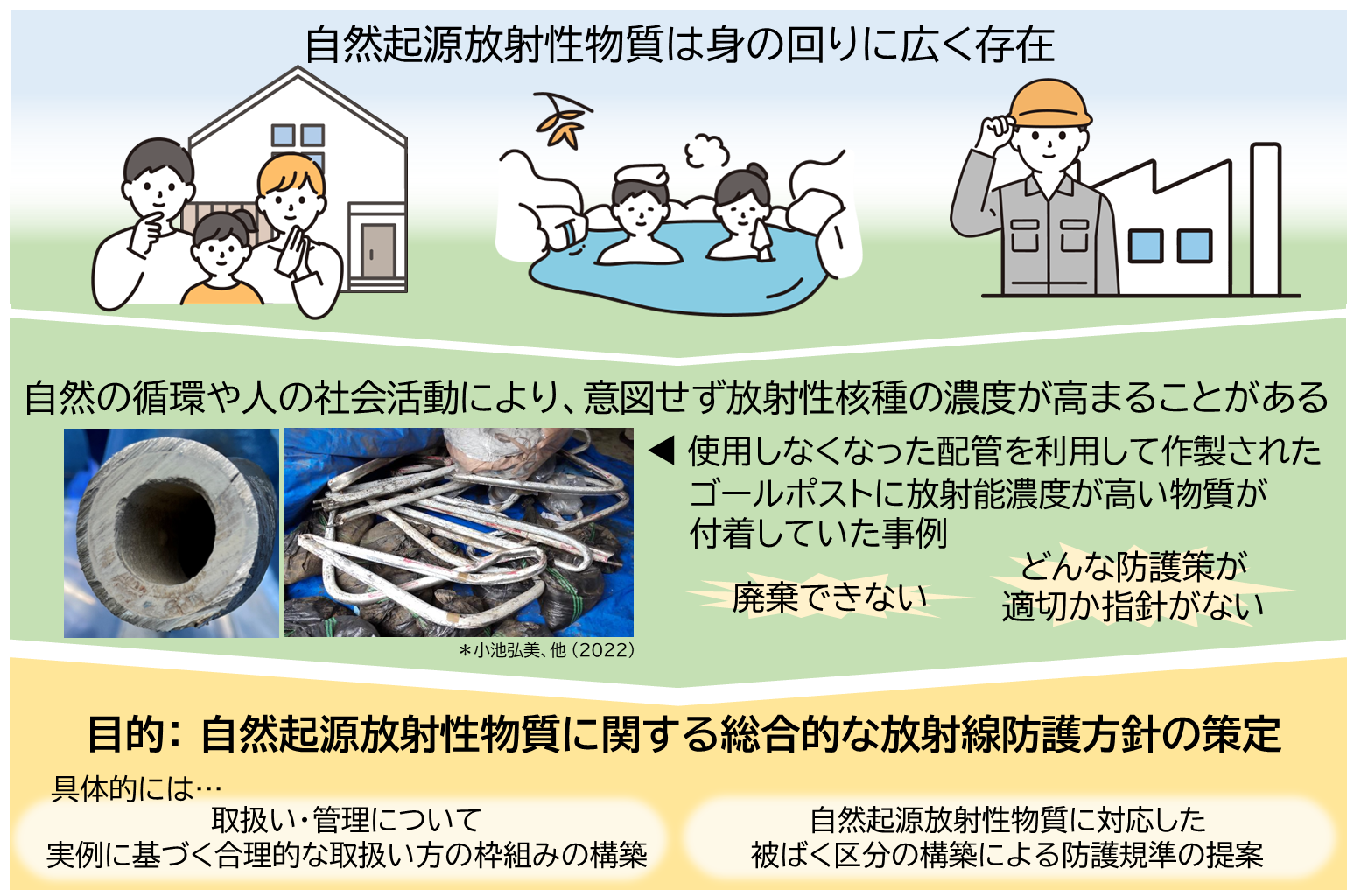

もともと放射線を出す核種(自然起源放射性物質)は広く身の回りに存在しています。普段はあまり意識されませんが、その濃度が高まると、取扱いや廃棄方法に困る場合があります。しかし、現行の放射線防護体系は主に人工の放射線源を対象に整備され、自然起源放射性物質には十分に対応できていません。

私の研究では、こうした物質と適切な関係を築き、安全に活用していくために、現実に即した新たな放射線防護の考え方を提案しています。観光地での温泉利用や工場での作業など、活動や環境によって被ばくリスクは連続的に変化し、対象となる人も多様です。自然起源放射性物質による問題は社会全体に関係する課題であり、リスクに応じた柔軟な対応と、他の様々なリスクとの兼ね合いを考慮したバランス感覚が求められます。

研究を行う上で大事にしていること(モットー)を教えてください

人と人との関わりが、研究の現場を支えていることを意識しています。アドバイスをくださる方、研究成果を評価してくださる方、共に研究を進める仲間など、研究はこうした"人"との関係抜きには成り立ちません。たとえ研究や技術が優れていても、「この人となら安心して取り組める」と思ってもらえなければ、良いコミュニケーションは生まれず、研究も思うように進みません。

そのため、研究に没頭するとおろそかになりがちですが、人としてのマナーやコミュニケーション力を磨くことを常に心がけています。特に、多くのステークホルダーが関与する自然起源放射性物質の研究では、この姿勢がより重要だと感じています。

今後の目標・展望を教えてください

これまでの研究では、主に放射線を中心に取り組んできましたが、現在は大学全体のライフサイエンス分野を統括する部署に所属しています。一見すると放射線研究とは距離があるように感じますが、放射線防護では、環境中の動植物への影響や、倫理的な観点がともに重要な議論の対象となっており、ライフサイエンス的な視点は不可欠だと考えています。

そこで今後数年のうちに、ライフサイエンスの考え方や新たな視点を積極的に取り入れ、これまで培った放射線に関する知見と融合させていきたいと考えています。こうした複合的な視点を通じて、自然起源放射性物質への理解をより深め、社会に貢献できる成果を生み出していきたいと思います。そして将来的には、広い視野を兼ね備えた研究者として、自分らしい立ち位置を築いていきたいと考えています。

研究の息抜きにしていることを教えてください

最近は筋力トレーニングに励んでいます。これまでは、研究や勉強など知的な活動ばかりに力を注いできましたが、ふと「生物としての強さも必要なのでは」と思い立ち、体を鍛え始めました。

様々なことを頭で考えても、結局はそれを行動に移す基礎体力が大事。いろいろなことがある日々ですが、筋肉は裏切らない!体を動かすことで心も前向きになり、また新しいエネルギーを持って研究に向かうことができています。

学生へメッセージ

放射線には、自然放射性核種と人工放射性核種があり、その性質や利用のされ方も多様です。研究を続けていると、自分の注目する核種だけに意識が向きがちですが、その核種が放射線分野全体の中でどのような位置づけにあるかを、俯瞰的に捉えることが大切だと思います。「放射線」という言葉には不安や危険といったイメージが先行し、その受け止め方も人それぞれ異なる中で、自身の研究内容を含め正しく情報を伝えていくためには、広い視点を持つことが重要と考えています。また、放射線は社会に存在する数多くのリスクの一つに過ぎません。「安全」や「物質の利用」などの観点から考えれば、他分野の方にとっても非常に興味深いテーマになり得ると思います。