| 文字サイズ: |

研究者紹介 No.57

印刷用

アイソトープとの出会い~学生時代について

アイソトープ・放射線の研究を始めたきっかけを教えてください

大学は農学部で学び、卒業論文では鉱山跡地に生育する植物への重金属移行について研究していました。2011年3月に福島第一原子力発電所事故が起こり、卒業論文で取り組んだ内容が植物への放射性セシウム移行メカニズムの理解に応用できるのではと考え、環境中での植物への放射性セシウムの移行を修士課程でのテーマとして研究を始めたことが、放射線とかかわることとなったきっかけです。

研究職に進むことを決めた当時の心境を教えてください

修士課程から始めた研究にやりがいを感じていたため博士課程に進学したものの、将来いつテニュアのポジションを得ることができるのかに不安があったため、就職活動を行いました。原子力機構では博士号を持っていることを条件としない研究職の新卒採用を行っていたため、この枠で応募し、採用されました。採用時には博士号はありませんでしたが、大学院で行っていた研究をもとに、就職後に博士号を取得することができました。企業や研究機関に新卒として就職後に博士号を取得するというキャリアもあるので、参考になれば幸いです。

現在の研究について

現在の研究内容、おすすめポイントを教えてください

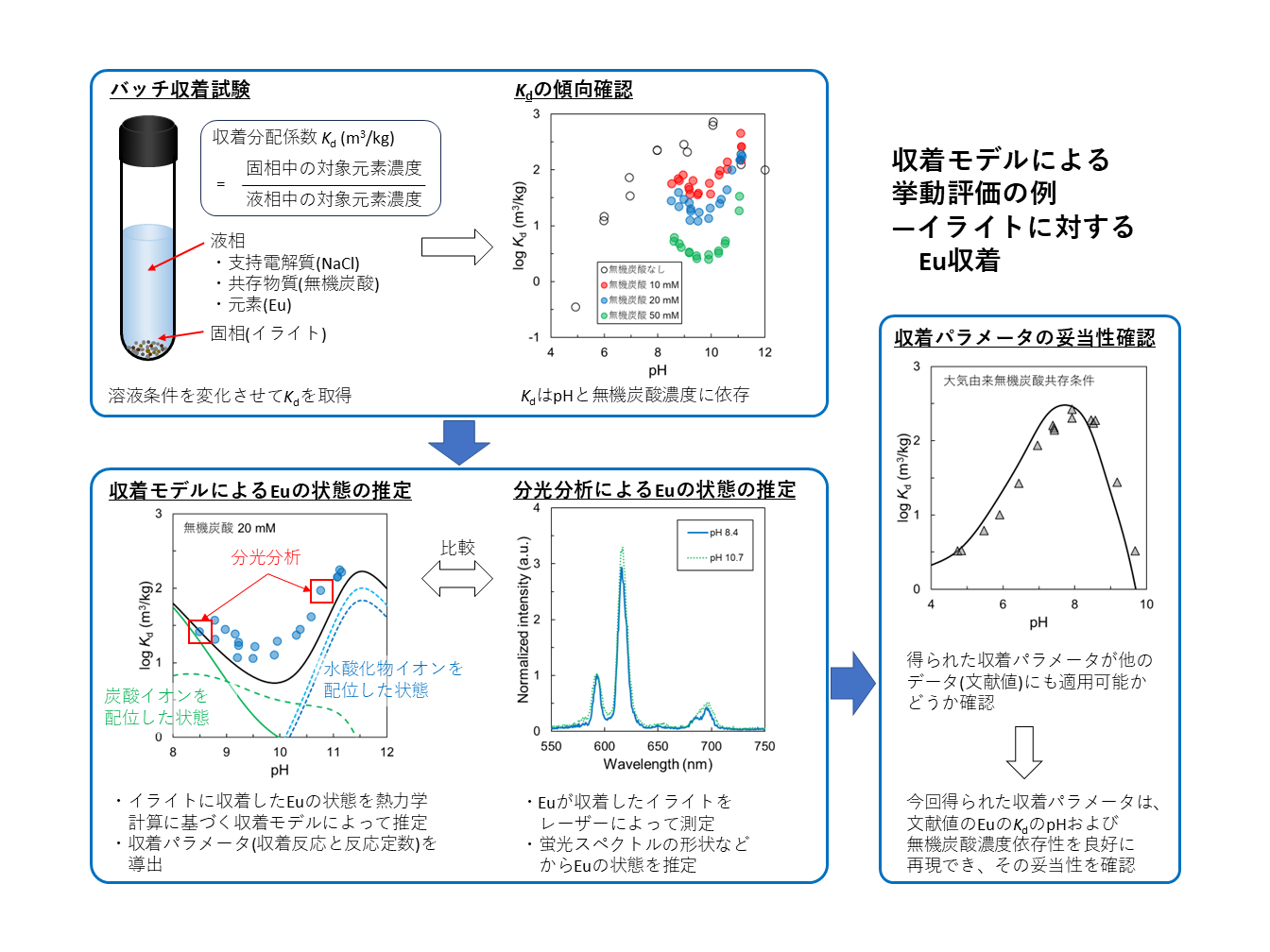

高レベル放射性廃棄物の地層処分の安全評価のため、放射性核種の地下環境中での移行挙動、特に粘土鉱物や岩石にどのように収着するかについて研究しています。収着の程度は収着分配係数(Kd)という値で表され、放射性核種の種類、溶液条件、固相の種類などによって大きく変化します。そのため、Kdの変化をメカニズムに基づいて推定することのできるモデル(収着モデル)の構築に取り組んでいます。また、Kdを大量に収録したデータベースを用いて、統計解析や機械学習を用いてKdを推定する手法の開発にも取り組んでいます。

今までで研究をしていて苦しかったこと、辛かったことを教えてください

国際学会で、海外の研究者と英語でのコミュニケーションがうまく取れなかったことです。受験科目としての英語は得意だったのですが、これと英会話力は別物で、自分で思っていたよりも英語を話せない・聞き取れないことに愕然としました。この体験の後、英会話力を高めるにはとにかく話す・聞くを繰り返すしかないと思い、オンライン英会話を始め、コツコツと続けています。国際学会は、自身の研究分野の著名な方と直接話ができる貴重な場です。話がはずめば、留学や共同研究へつながる可能性もあるので、日ごろから英会話力を磨いておくことをおすすめします。

研究の息抜きにしていることを教えてください

子どもの頃から釣りが好きで、休日はたまに同期と釣りに出かけてリフレッシュしています。はじめは堤防釣りをしていましたが、最近は、東海村から近い日立市や大洗町から出ている釣り船に乗っています。釣り船は日の出前に出発するのですが、遠く茨城県外から来る人も多い中、東海村からはすぐに行くことができるので、とても恵まれた環境だなと感じています。また、魚市場も近くにあるので、釣れなくてもおみやげの確保には困りません。

学生へメッセージ

高校の頃、私は生物と化学が好きだったため、農学部に進学しました。放射線は物理のイメージがあったため、学部生まではほとんど興味がありませんでした。しかし、福島第一原子力発電所事故をきっかけに放射線について学んでいくと、放射線は物理・生物・化学のいずれにも関係する分野であることがわかってきました。また、放射線の性質は、多くの研究分野において利用されていることも知りました。現在は放射線を扱っていない方でも、取り組んでいる研究分野で放射線が利用されている例があると思うので、まずは興味を持って調べてみてください。